解答速報!慶應義塾大学環境情報学部「小論文」2017

問1

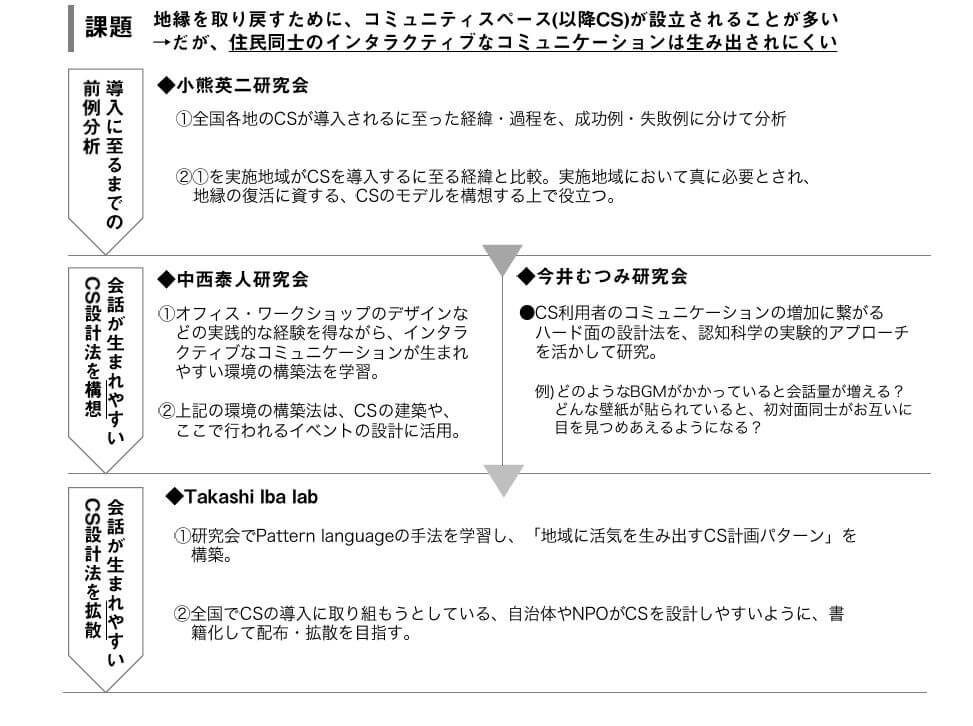

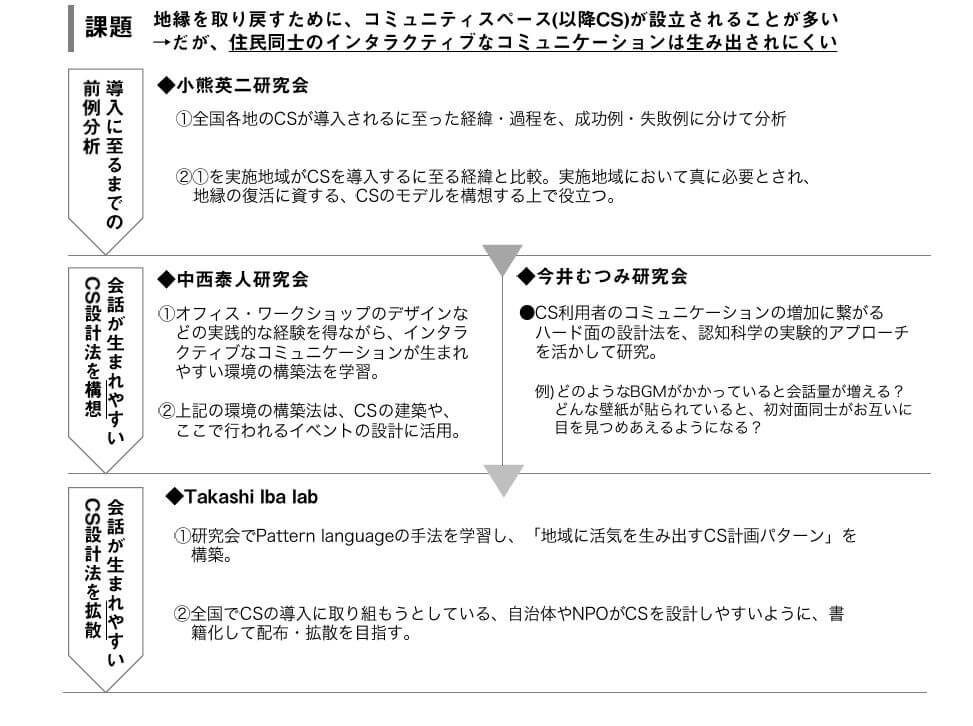

近代化や都市化、人々の移動の活発化が進むにつれ、地域における相互扶助関係の弱体化が問題となっている。そこで近年は、地縁の復活を目標に、地域の人々が思い思いに訪れ、何気ない会話を通して憩うことができる「コミュニティスペース」が設置される例が多くなった。しかし、従来のコミュニティスペースは住民同士の会話が生まれにくく、利用者が少ない問題を抱えている。そこで私の研究は、いかに利用者である住民のインタラクティブなコミュニケーションが生み出される、理想的なコミュニティスペースを設計できるかをテーマとする。

問2

小熊英二研究会

中西泰人研究会

今井むつみ研究会

Takashi Iba Lab

問3

地縁を取り戻すことを最終目標として、それに帰するインタラクティブなコミュニケーションが生まれやすいコミュニティスペースを設計するにあたり、前提として、コミュニティスペースが、地域住民同士が集い、活発なコミュニケーションを生み出す場となった先行事例を、小熊英二研究会の環境を活かして分析していきたい。具体的には、諸地域で設計されたコミュニティスペースの導入に至った経緯・過程を成功例・失敗例を分析し、実施地域と比較することを想定している。それが、地域に真に必要とされ、地縁の復活に資するコミュニティスペースを設計する上での構想の基盤となる。

次に、住民同士がリアルな空間の中で他者と関係をつくりやすい、インタラクティブなコミュニケーションを誘発していくことを、空間設計の際に意識する必要がある。その点において、中西泰人研究会で得た建築学・社会学・心理学の知見に基づいたコミュニケーションのデザインを、オフィスやワークショップのデザインなどの、実践的な体験を得ながら学んでいきたい。それに加えて、今井むつみ研究会での認知科学研究のアプローチを、コミュニティスペース内での会話を増進させるための、ハード面の設計に活かしていきたい。具体的には、BGMの選曲や、壁紙などの空間の配色の違いによって、会話量や、互いの目線に変化があるかなどを、実験を通じて調査するものを考えている。

最後に、私が提起するコミュニティスペースの設計法は、机上の手法提示にとどまらず、全国のいたる場所でコミュニティスペースを設計する際に参考にされうる、実践的なものにしていきたい。そのためにTakashi Iba Labでpattern languageの手法を研究し、「地域に活気を生み出すコミュニティスペース計画パターン」を構築していきたい。ゆくゆくは書籍やWebサイトなどで、この手法を学習できるコンテンツを設計し、地方自治体や全国のNPOに配布することを目指したい。

問4

【講評】

【講評】

今年の環境情報学部の入学試験は、入学後の研究会選択である。問題文を見た瞬間に総合型選抜(AO入試)を受験した学生は驚き、そして心の中でガッツポーズしそうになったかもしれない。資料文の難易度も平易であり、読み取りやすかったであろう。ところがこの問題のミソは、<記述に使える具体的な研究会は10個しか指定されていないこと>にある。加えて鈴木寛研究会、琴坂将広研究会、村井純研究会、水野大二郎研究会といった、総合型選抜(AO入試)の志望理由書に出現しがちな、SFC受験生から大人気の研究会は、どれもこれも資料に挙げられていない(井庭崇先生の研究会は比較的に人気だが、英文を読める人にしか利用できない仕掛けである)。

自由度が縛られている研究会の選択を通して、受験生のどの能力を測ろうとしているのだろうか。

問1は自分が解決したい課題、発見したい事柄を述べる問題である。問2では、課題解決や新発見に向けて、資料で提示されている10の研究会から4つの研究会を選択する問題。問3では、どのような履修計画を組むのかを800字で述べる問題である。そして問4は、履修計画を図示化する問題である。資料文で提示されている研究会は、鳴川肇研究会、今井むつみ研究会、新保史生研究会といった、どれもこれもSFCにおいて非常に成果を残している研究会であるものの、ちょっとマニアックな研究会ばかりだ。SFCが大好きな人であっても、初めて見る研究会があるかもしれない。

資料の中から読み取るべき事柄は、各々の研究会の学問に対する考え方のスタンスである。それは教授自身の研究に現れているかもしれないし、研究会の先輩方の学び方に現れているかもしれない。その研究会では、どのような研究をすることが「良い研究」とされているのか。それぞれの研究会のスタンスを読み取ることを意識することが重要である。加えて、研究会(と研究スタンス)同士を組み合わせて、自分自身の研究構想に繋げなければならない。この点、自分自身の志望理由を強く持ちすぎる反面、視野が狭くなり、資料で提示されている教授や研究会の「研究スタンス」を十分に読み取れなかった受験生は、得点が伸びなかった可能性がある。