東北大学の総合型選抜(AO入試)Ⅲ期試験について徹底解説します!

東北大学総合型選抜(AO入試)Ⅲ期試験とは?

東北大学の総合型選抜(AO入試)Ⅲ期は1月の下旬から2月上旬に行われる総合型選抜(AO入試)(総合型選抜入試)のことであり、学部ごとに筆記試験が行われる総合型選抜(AO入試)Ⅱ期とは違い、共通テストの結果がメインの評価軸として設定されている入試となります。

一般入試とも両立しやすい入試形式であり、多くの学部で前期試験よりも高倍率になっています。

また、総合型選抜(AO入試)Ⅱ期試験とは異なり、出願要件として4.3以上の評定平均値を求めていないことも高倍率につながっていると考えられます。

この記事ではそんなAOⅢ期の基本的な情報や対策のポイントについて実際に総合型選抜(AO入試)で東北大学工学部に入学した私が解説していきたいと思います。

こちらの記事は令和5年度の募集要項を参考に作成しております。アドミッションポリシー・入試日程に関するより詳細な情報は、東北大学入試センターの「令和5年度東北大学総合型選抜(AO入試)(総合選抜)」から募集要項をご確認ください。

東北大学AOⅢ期入試の特徴

一般入試に向けた対策がそのまま活かせる

東北大学のAOⅢ期入試では、「大学入学共通テスト」を筆記試験として扱うため、医学部・工学部以外では大学独自の筆記試験が課されません。

小論文やディスカッションといった総合型選抜(AO入試)特有の試験形式への対策が必要ないため、書類・面接を重点的に対策することで、前期日程に向けた学習を妨げることなく合格を目指せます。

そのため、AOⅢ期入試は一般入試との両立が容易で、受験生の負担が少ないのが特徴です。

学力重視

東北大学のAOⅢ期入試は大学のパンフレットや募集要項でも明言されているように「学力重視」の総合型選抜(AO入試)となっています。公開されている配点からも分かるとおり、全ての学部で「大学入学共通テスト」配点が最も高くなっており、学部によっては「大学入学共通テスト」の比重が8割以上となっています。

そのため、高校時代に特別な活動や実績を残していない受験生も総合型選抜(AO入試)という言葉に拒否反応を示さずにチャレンジすべき入試といえるでしょう。

AOⅢ期入試を実施している学部

- 文学部

- 教育学部

- 法学部

- 経済学部

- 理学部

- 医学部(医学科・保健学科)

- 歯学部

- 薬学部

- 工学部

- 農学部

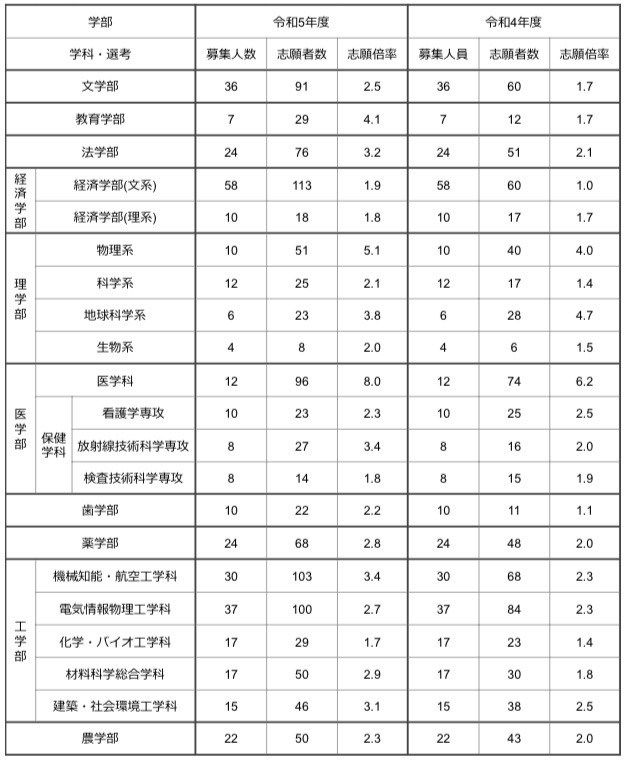

各学部の募集人員と倍率

各学部・学科の募集定員および倍率は以下のとおりです。

全体的に3〜4倍程度の倍率の学部・学科が多くなっています。

入試スケジュール

2024年度の入試スケジュールは以下のようになります。

大学共通テストを利利用する形式であるため、一般入試の時期を二週間ほど前倒しにした日程で試験が進行します。

共通テスト:1月13日~1月14日

出願受付期間:1月18日~1月22日

第1次選考結果発表:2月6日

第2次選考:2月10日

最終合格発表:2月12日

出願要件

東北大学のAOⅢ期入試では出願要件として、合格時の入学の確約が出願要件として定められているため、併願は出来ません。

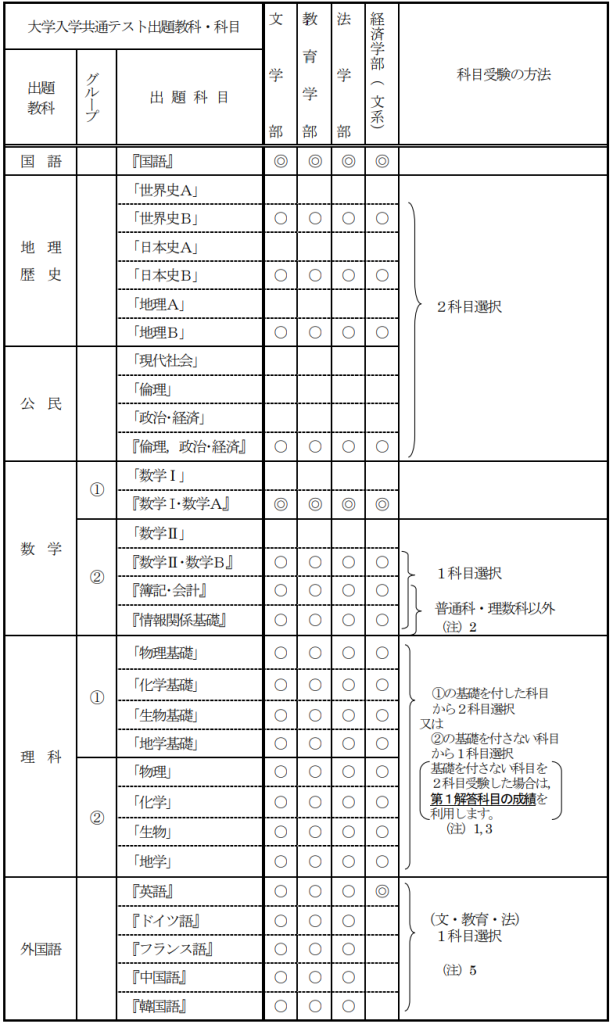

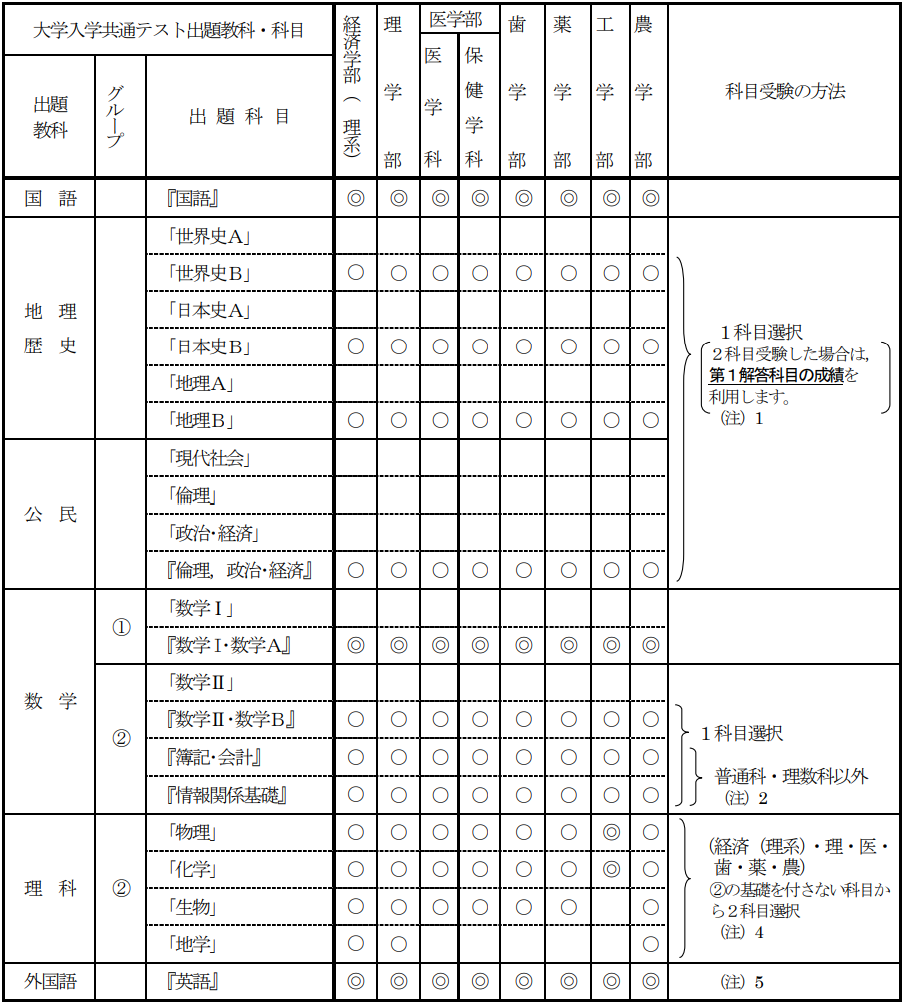

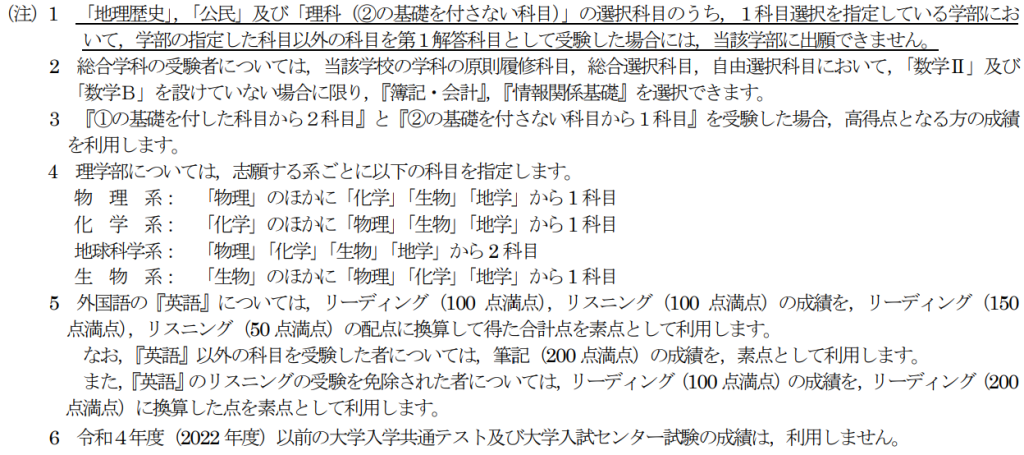

また、「令和5年度大学入学共通テストにおいて、指定された教科・科目を受験した者」であることが求められています。指定する科目は主に「文系型」と「理系型」の二つに分けられますが、その大部分は一般入試の方式に準拠するため、この点でも一般入試との両立が容易です。

指定科目は、以下の表のとおりになります。

文系型

理系型

選抜方法と配点

ここからは学部・学科の選考の内容と配点を紹介します。

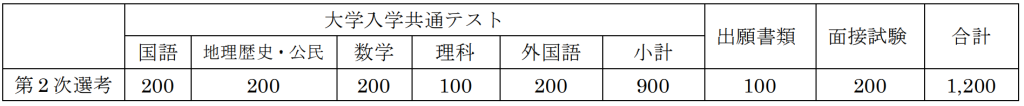

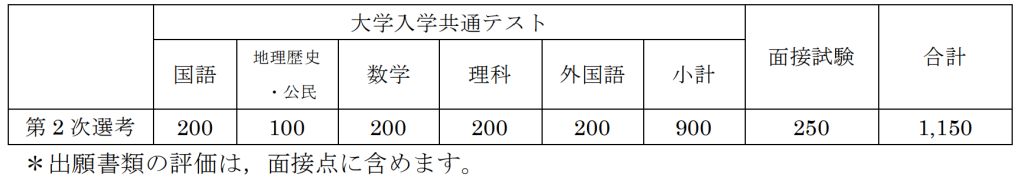

文学部

文学部の「大学入学共通テスト」の配点は、全科目の配点に偏りがないものになっています。数学にも200点分の配点があるため、文系学部でありながら理系科目に対しても堅実な対策を取っていくことが必要になります。

「面接試験」の配点は、全体の6分の1程度と割合としては少ないものの、共通テストでつく点差が小さいため、面接試験でつく点差は合否に大きな影響を持っています。形式はオーソドックスな面接で、志望理由書に関する質問や受験者の性格面を問う質問や志望理由書に基づいた学問領域の基本的な知識を問う質問が主軸となります。

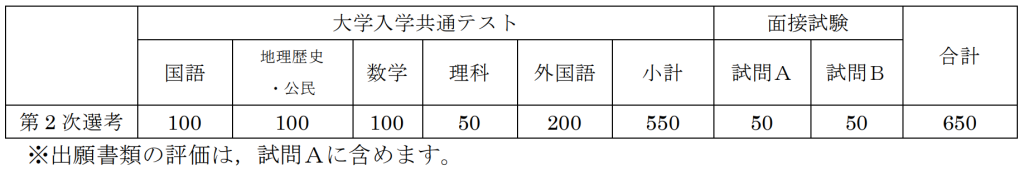

教育学部

教育学部の「大学入学共通テスト」の配点では、外国語の占める割合が大きく設定されています。他教科の点数が2分の1として換算されるのに対して、外国語の点数はそのまま反映されるため、他の受験生と差をつけるためには外国語教科への丁寧な対策が必須となります。

「面接試験」の形式は、「設問A」が「出題書類に基づく志望理由・学習目標に対する質問を行う試験」で、「設問B」が「特定のテーマに対する小論文作成・プレゼンを行う試験」となっています。

「設問A」は比較的オーソドックスな面接試験ですが、「設問B」では資料を分析し、それを時間的制約のある中で形にして発表するという能力が問われます。

特に「設問B」に関しては独自の対策が必要となりますが、配点の割合や対策のしづらさをを考えれば、他の対策の負担になるほど「設問B」の対策に時間を割きすぎる必要はありません。

その一方で、差が付きやすい形式でもあるため、資料の分析や小論文の作成に関する基本的な知識を付けておくことも必要となります。

資料の分析に関しては、是非以下の記事もご覧ください!

「資料分析」が必要な小論文について解説。表やグラフの読み取り方にはコツがあります!

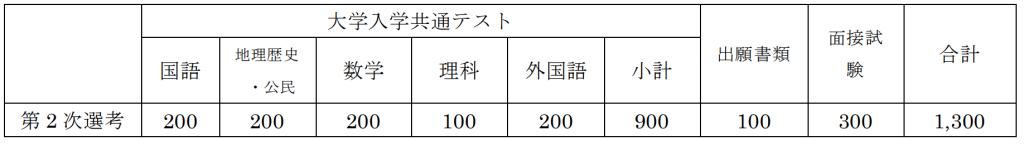

法学部

法学部の「大学入学共通テスト」の配点は、全科目の配点に偏りがないものになっています。数学にも200点分の配点があるため、文系学部でありながら理系科目に対しても堅実な対策を取っていくことが必要になります。

「面接試験」の配点は、全体の4分の1程度と他学部と比較して大きい割合を占めています。

法学部の面接試験では志望理由や学習目標などを問う一般的な質問のほかに、法律や法思想に関する基礎的な知識を問う質問や、特定の状況を示してその対処法を問う質問などが問われる事例も多いです。

そのため、基礎的な質問事項のみならず、時事問題や倫理政経に対する知識を固めておくことが重要になります。

経済学部 (文系)

経済学部(文系)の「大学入学共通テスト」の配点は、全科目の配点に偏りがないものになっています。数学にも200点分の配点があるため、文系学部でありながら理系科目に対しても堅実な対策を取っていくことが必要になります。

「面接試験」の配点は、全体の5分の1程度と割合としては少ないものの、共通テストでつく点差が小さいため、面接試験でつく点差は合否に大きな影響を持っています。

形式はオーソドックスな面接で、志望理由書に関する質問や受験者の性格面を問う質問が主軸となります。

ただし、経済学の基本的な考え方や、時事問題に対する知識が問われた事例も少なくないため、志望理由書の内容に関連する周辺知識を着けていることが求められます。

経済学部 (理系)

経済学部(理系)の「大学入学共通テスト」の配点は、全科目の配点に偏りがないものになっています。国語・外国語にも200点分の配点があるため、理系入試でありながら文系科目に対しても堅実な対策を取っていくことが必要になります。

「面接試験」の配点は、全体の5分の1程度と割合としては少ないものの、共通テストでつく点差が小さいため、面接試験でつく点差は合否に大きな影響を持っています。

形式はオーソドックスな面接で、志望理由書に関する質問や受験者の性格面を問う質問が主軸となります。

ただし、経済学の基本的な考え方や、時事問題に対する知識が問われた事例も少なくないため、志望理由書の内容に関連する周辺知識を着けていることが求められます。

理学部

理学部の「大学入学共通テスト」の配点は、全科目の配点に偏りがないものになっています。国語・外国語にも200点分の配点があるため、理系入試でありながら文系科目に対しても堅実な対策を取っていくことが必要になります。

「面接試験」の配点は、全体の5分の1程度と割合としては少ないものの、共通テストでつく点差が小さいため、面接試験でつく点差は合否に大きな影響を持っています。

形式はオーソドックスな面接で、志望理由書に関する質問や受験者の性格面を問う質問の他、志望理由書に基づいた学問領域の基本的な知識を問う質問が主軸となります。

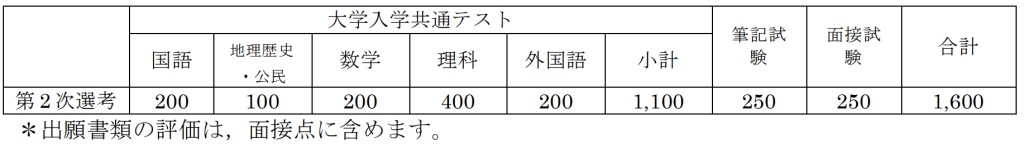

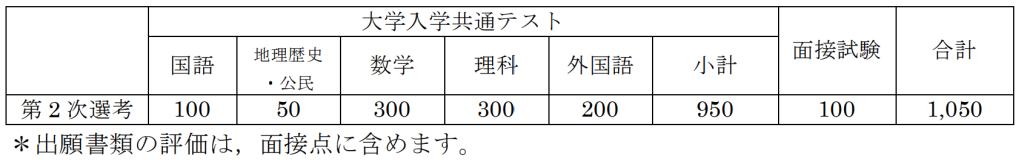

医学部医学科

医学部医学科の「大学入学共通テスト」の配点では、理科の占める割合が大きく設定されています。理科教科の点数が2倍に換算されるため、他の受験生と差をつけるためには理科教科への丁寧な対策が必須となります。

「筆記試験」では、120分で4題の英語長文問題に回答していくことが必要となります。和訳や穴埋めといった基本的な問題以外にも、理科的な考察を問う問題や自由論述を行う問題が幅広く出題されます。

こうした問題に回答していく上では、長文の内容を理解していることが前提となるため、基本的な英語力をつけることは勿論、医学や科学をテーマにした英文に慣れておくことが重要です。

「面接試験」では、10分間の科学に関する講義を受け、それを5分間の準備時間の後、紙のスライドにまとめて発表するというセクションと、その発表の内容や筆記試験の際の内容に関する質問が行われるセクションがあります。

特に、短いプレゼンを行う前半のセクションでは高い情報処理能力・表現力が求められるため、短時間で講義を聞き、それを発表するという形式を練習しておくことが必要になります。

また、筆記試験の時点から、面接で質問された際にも応答していける根拠ある解答を心がけることが重要になります。

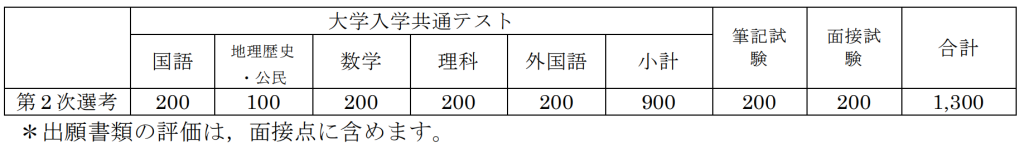

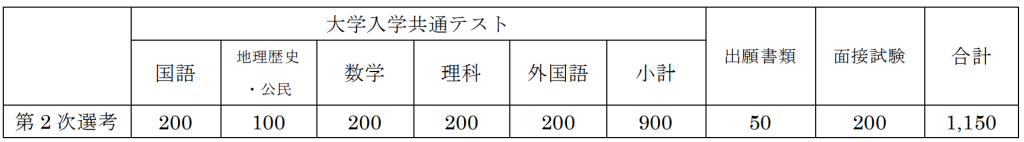

医学部保健学科

医学保健学科の「大学入学共通テスト」の配点は、全科目の配点に偏りがないものになっています。国語・外国語にも200点分の配点があるため、理系入試でありながら文系科目に対しても堅実な対策を取っていくことが必要になります。

「筆記試験」では、120分で4題の英語長文問題に回答していくことが必要となります。問題は和訳や穴埋めといった基本的なものが多いですが、自由論述や自身の見解を簡潔に記述するものも出題されます。

分量が多いため、読解のスピードを上げるための訓練が必要になります。こうした時間的な制約での誤読を減らすためにも、基本的な英語力をつけることは勿論、医学や科学をテーマにした英文に慣れておくことが重要です。

面接試験では、志望理由書に準じた質問が出題されますが、医療系の用語や触れた研究に関しても質問された事例も多いようです。

特に、放射線技術学専攻や検査技術科学専攻では、取り上げられるトピックの範囲がかなり絞られるため、無理のない範囲で、事前に本や論文を読み基礎的な知識を付けておくことが必要になります。

歯学部

歯学部の「大学入学共通テスト」の配点では、理科の占める割合が大きく設定されています。国語や地歴公民といった文系教科の配点が2分の1に換算される代わりに、理科教科の点数が1.5倍に換算されるため、他の受験生と差をつけるためには理科教科への丁寧な対策が必須となります。

「面接試験」の配点は、全体の5分の1程度と割合としては少ないものの、共通テストでつく点差が小さいため、面接試験でつく点差は合否に大きな影響を持っています。

形式はオーソドックスな面接で、志望理由書に関する質問や受験者の性格面を問う質問の他、志望理由書に基づいた学問領域の基本的な知識を問う質問が主軸となります。

薬学部

薬学部の「大学入学共通テスト」の配点では、理系教科の占める割合が大きく設定されています。国語や地歴公民といった文系教科の配点が2分の1に換算される代わりに、理系教科の点数が1.5倍に換算されるため、他の受験生と差をつけるためには理系教科への丁寧な対策が必須となります。

「面接試験」の配点は、全体の10分の1程度と割合としては少ないものの、共通テストでつく点差が小さいため、面接試験でつく点差も合否に大きな影響を持っています。

形式はオーソドックスな面接で、志望理由書に関する質問や受験者の性格面を問う質問の他、志望理由書に基づいた学問領域の基本的な知識を問う質問が主軸となります。

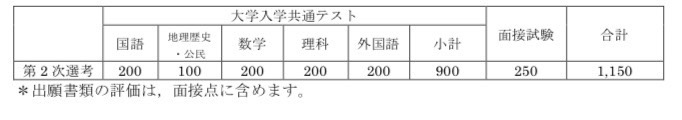

工学部

工学部の「大学入学共通テスト」の配点は、全科目の配点に偏りがないものになっています。国語・外国語にも200点分の配点があるため、理系入試でありながら文系科目に対しても堅実な対策を取っていくことが必要になります。

筆記試験では英文読解問題が課され、和訳問題や説明問題が中心に出題が行われます。特徴的なのは本文に関連する内容についての意見を日本語で300〜400字程度で回答する小論文形式の設問があることです。

分量はそこまで多くなく、内容の難易度も極端に高くはないため、小論文の基礎的な技法を抑えておくことがポイントになります。

「面接試験」の配点は、全体の12分の1程度と割合としては少ないものの、共通テストでつく点差が小さいため、面接試験でつく点差も合否に大きな影響を持っています。

形式はオーソドックスな面接で、志望理由書に関する質問や受験者の性格面を問う質問の他、志望理由書に基づいた学問領域の基本的な知識を問う質問が主軸となります。

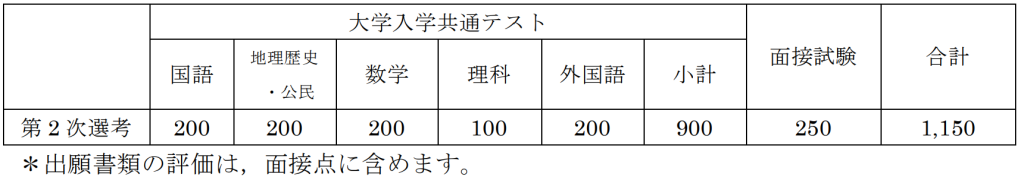

農学部

農学部の「大学入学共通テスト」の配点は、全科目の配点に偏りがないものになっています。国語・外国語にも200点分の配点があるため、理系入試でありながら文系科目に対しても堅実な対策を取っていくことが必要になります。

「面接試験」では、農学に関する小作文に回答した後、その回答と志望利用所に基づいて面接が行われます。

小作文自体は得点に含まれないものの、面接の内容は主に回答から話を広げていく形になるため、小作文を書くために必要な農学に関する知識を付けたうえで、質問に対しても応答のできる根拠のある解答を作成することが必要になります。

対策のコツ

大学入学共通テスト

大学入学共通テストでは、基本的に一般入試に向けての対策が結果に直結しますが、学部によってはAOⅢ期独自の配点方式により比重の重い教科/軽い教科が存在します。このホームページでも取り上げた学部ごとの配点方式を把握したうえで、対策の優先順位を適切に判断していくことが重要です。

筆記試験

医学部医学科・医学部保健学科・工学部等の学科で課される筆記試験では、主として①速読・精読を高い水準で可能とする英語力と②長文の内容を理解したうえで自分の考えを簡潔にまとめる表現力の二つの能力が求められます。

①の能力は一朝一夕で身に付く能力ではないため、一般入試相当の英語力を目指して継続的に対策を行うことが必要になります。また、出題される問題は主に「医学」「科学」に関連したテーマのものであるため、こうした文章に慣れる事や、典型的な医学観・科学観を理解しておくことが出来て居れば、大きなアドバンテージになります。

②に関しては、小論文という設問形式に慣れ、「小論文では何が求められているのか」「論理的に文章を書くことがどのようなことなのか」を把握しておくことが必要になります。小論文で必要とされる能力は、現代文で必要とされる能力と重なる部分も多く、直前からの対策であっても十分な効果を発揮します。短期間であっても匙を投げずに、小論文に特化した参考書や、対策塾の講師などから小論文のノウハウを学んでいくことが肝要です。

面接試験

東北大学の総合型選抜(AO入試)Ⅲ期試験の面接は多くの学部で提出書類に基づいた質問や志望学部(学科)に関連する基本的な知識を問われるのに加えて、農学部では面接前に採点されない小論文試験が行われ、その解答をもとにした面接が行われます。

対策として重要なのは以下の三点です。

- 自分の志望理由について簡潔に説明ができること

- 突然の質問に対しても論理性を保ちながら自分の考えを相手に伝えること

- 先輩などの面接レポートを参考に実践的な面接練習の機会を設けること

面接試験は一人で対策することが非常に難しいため、周りの人に頼んだり、塾を利用するなどの方法で上記の3点を確実に押さえるようにしましょう!

Loohcs志塾仙台校舎では過去の東北大合格者の面接レポートを参考に、実践的な面接対策を行なっているので気になる方はお問い合わせください。

提出書類

東北大学のAOⅢ期入試で必要な提出書類は主に志望理由書と活動報告書の2つだけです。

これらは文章量が他の総合型選抜(AO入試)と比較してもかなり少ないため、自分の経歴や関心がある大学での勉強、そして将来果たしたい志を整理した上で「なぜ東北大学が自分に必要なのか」を簡潔にまとめるようにしましょう。

また、これらの書類をもとに面接試験が行われるため、「面接で深掘りされた時にちゃんと説明できるか?」という観点も文章量が少ない志望理由書では重要になります。

そして実際に書いてみた志望理由書や活動報告書が完成したら、学校の先生や家族、対策塾のプロ講師などに添削を依頼し、質を高めていくことで相手に伝わる志望理由書を作成しましょう!

東北大学のAOⅢ期入試対策ならルークス志塾

ルークス志塾では東北大学AOⅢ期合格のための志望理由の作成指導や二次試験対策指導などを実施しています!

多様な知識経験を持った講師が、徹底的に志望校合格のためのサポートをさせていただきます。

志望理由書の作成や面接の対策は一般的な試験対策とは異っているため、学校の先生に相談してみても有益な回答が得られないことも多いです。

是非、合格をより確実なものにするためにルークス志塾にご相談ください。

はじめてルークス志塾に来られる方へ向けて、無料の受験相談会を実施しています!

ルークス志塾は、東北大学の総合型選抜(AO入試)対策を実施しています。

いつからでも入塾できるルークス志塾で、合格を掴み取ろう!

まずは一度、無料相談会へ

この記事を書いた人

ウトウ(仙台校 校舎長)

出身大学: 東北大学工学部 建築・社会環境工学科

Loohcs志塾仙台校や本部校舎にて慶應SFCや理系学部全般の指導に携わっている。東北大学工学部AOⅡに学科トップ合格した経験を活かし、東北大志望の生徒を数多く指導。2022年度は6名の東北大学合格者を輩出した。